入选“双一流”!这些高校,凭实力逆袭

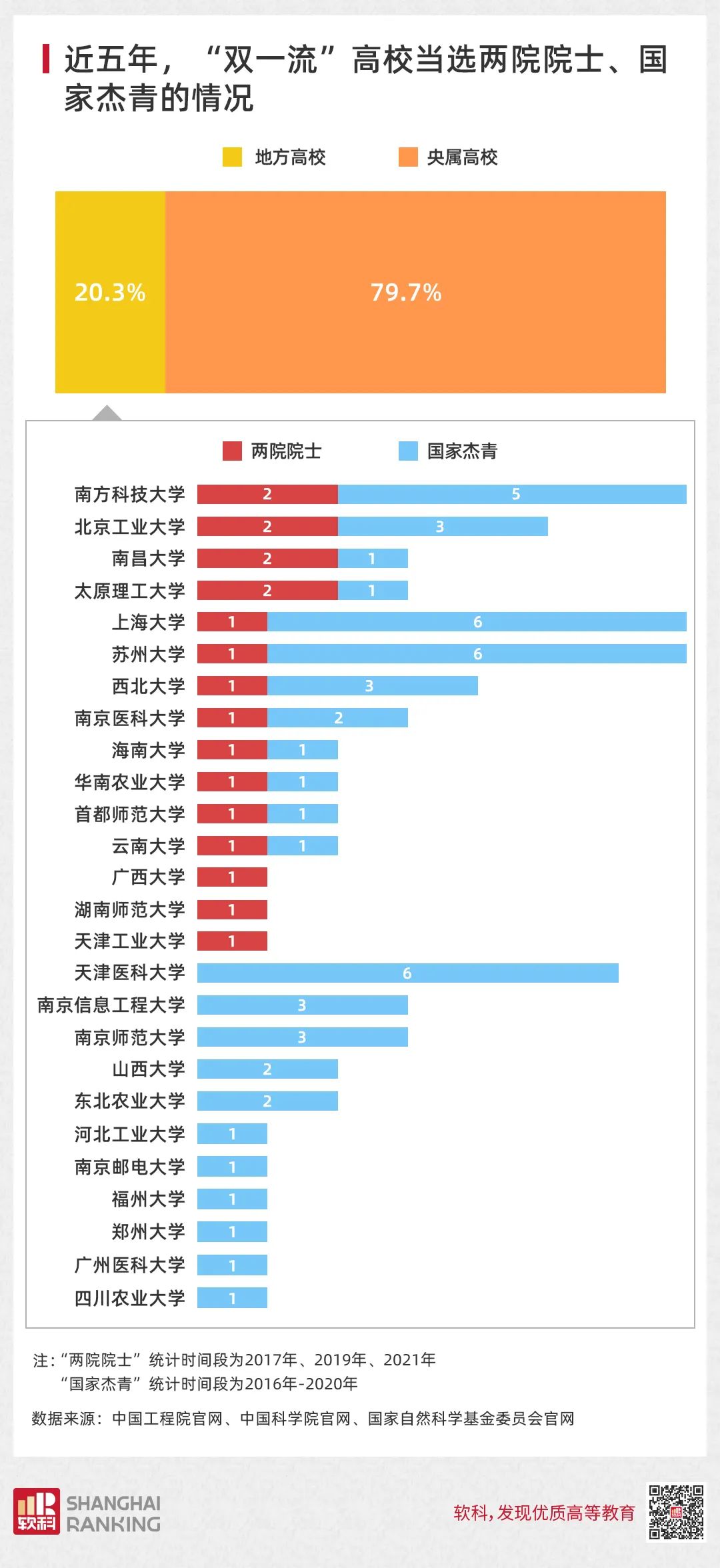

第二轮“双一流”名单公布后,7所“新贵”使得地方“双一流”的队伍再次壮大。54所地方“双一流”高校同具备世界先进水平的部属“双一流”一起,肩负起建设世界一流大学的重任。

路虽远行则将至,事虽难做则必成。尽管伴随着办学资源、经费投入等条件约束,这批勇往直前的地方高校仍凭着一股敢闯敢拼的劲头,紧紧抓住“双一流”建设机遇,突破限制,解锁了一个又一个成就,逐渐走出了一条具有地方高校特色的发展道路。

道阻且长,迎难而上

办“双一流”难,办地方“双一流”难上加难。与央属“双一流”不同,这批地方高校虽头顶“双一流”光环,但因办学资源约束、高层次人才短缺等重重困境,每走一步都是身披荆棘,负重前行。

腰无万贯,万事难行

高校加强学科建设、人才引进、科学研究的背后,都离不开熊熊燃烧的经费。然而,地方“双一流”办学经费紧张已成为一个不争的事实。地方高校隶属各省、自治区、直辖市,大多数靠地方财政提供资金。因此,地方“双一流”相比部属高校,更加依赖当地经济发展水平,其发展也更受制约。

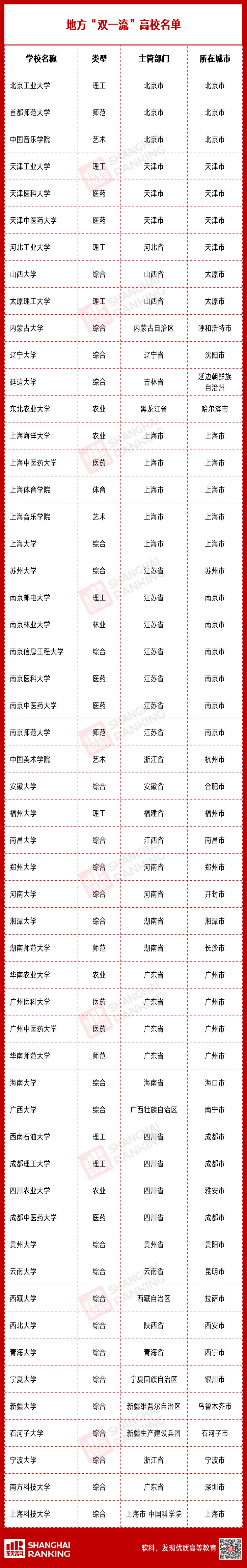

对比部属高校与地方“双一流”2022年的预算经费发现,相比动辄上百亿的部属高校,就连地方“双一流”中经费最高的苏州大学(38.10亿元),也望尘莫及。据不完全统计,2022预算经费中,苏州大学最高仅位于全国高校第41位。而地方“双一流”高校中,经费超过30亿的仅11所,分别是苏州大学(38.10亿元)、南方科技大学(37.56亿元)、上海大学(35.42亿元)、宁波大学(34.04亿元)、海南大学(本级)(33.16亿元)、北京工业大学(31.48亿元)、华南师范大学(30.89亿元)、南昌大学(33.38亿元)、广西大学(31.82亿元)、郑州大学(31.23亿元)、云南大学(35.94亿元)。

而西北大学、福州大学等省属第一(2022软科中国大学排名)高校的经费仅有十几亿,差距更是悬殊。

▲ 图片上下滑动,可查看完整表格 ▲

高端人才,寥寥可数

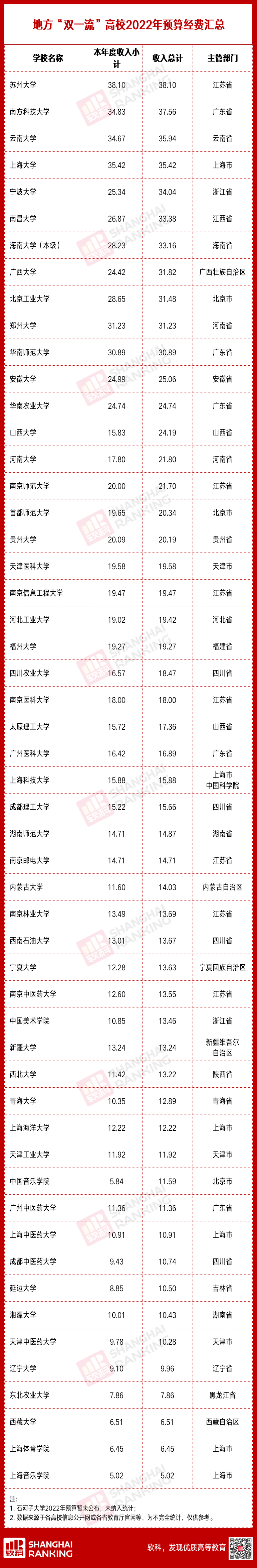

高层次人才是迈向一流的第一要素,而其正是地方大学最为缺乏的资源。两院院士和国家杰青是我国科研的领军人物和骨干,对于各大高校而言,高层次人才队伍建设也成为是衡量高校学术实力与师资力量的重要指标。

从近5年当选两院院士与国家杰青的高校分布情况可以看到,央属高校占比79.7%%,人才队伍力量雄厚。相比之下,地方“双一流”高校仅占20.3%,仅为央属高校的1/4,优质人才明显稀缺。

新晋“双一流”高校南方科技大学在54所地方“双一流”中脱颖而出,成为人才大户。南方科技大学近五年当选了2位中国科学院院士与5位国家杰青,值得一提的是,2017年当选院士的数学讲席教授汤涛,所教授的数学学科正是南方科技大学今年入选“双一流”的建设学科。

厚积薄发,乘风破浪

虽办学资源有限,但地方“双一流”高校在首轮“双一流”建设周期内仍披荆斩棘,凭借日渐凸显的核心竞争力使得“双一流”的名号更加响亮。

奖项连连,屡创佳绩

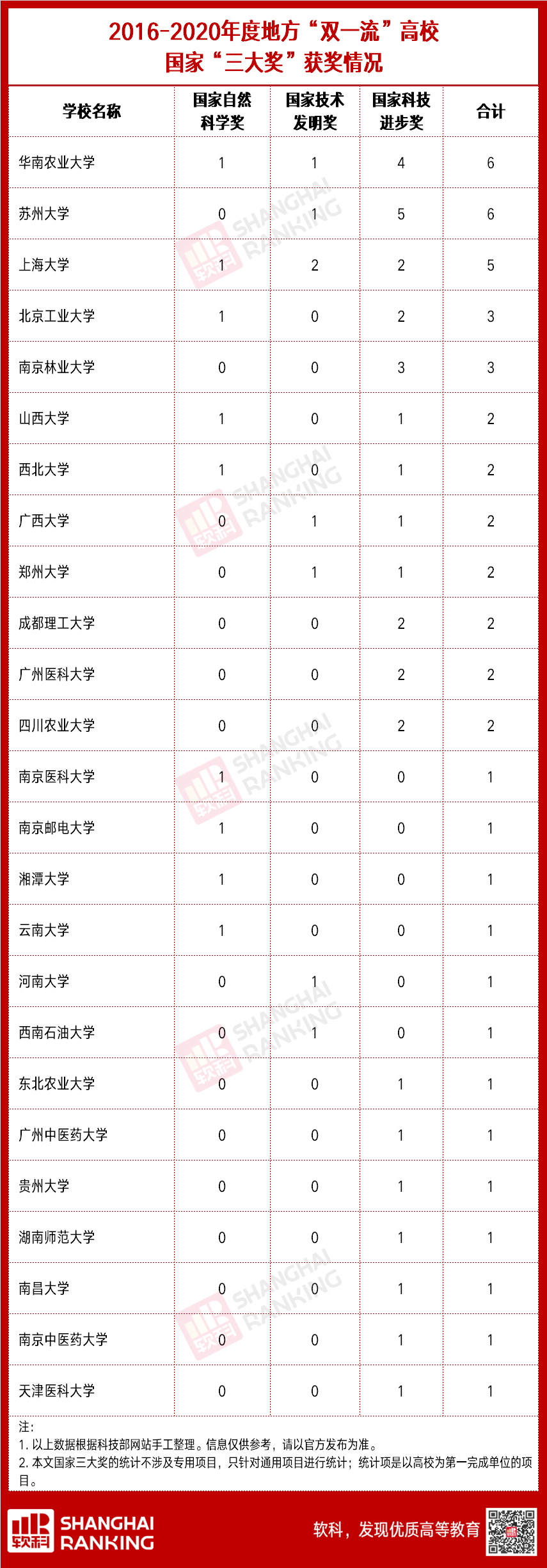

国家“三大奖”,即国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖,是我国科技领域的最高奖项,也是对科技工作者科研水平和成果的最权威认定。“三大奖”由国务院设立,每年合计评选数目不超过300项,竞争相当激烈。因此,“三大奖”的获奖情况也是衡量高校科研水平、创新能力及其对国家和社会贡献的重要指标。软科(ID:zuihaodaxue)统计了地方“双一流”高校2016-2020年度五年的获奖情况,以此展现首轮建设期内地方“双一流”高校在“大奖项”上的表现。

从统计结果(统计项仅包含以高校为第一完成单位的项目)来看,华南农业大学、苏州大学获奖总数最多,均为6个,并列第一;上海大学共获奖5项,位居第二;北京工业大学、南京林业大学获奖总数均为3项,位居第三。

▲ 图片上下滑动,可查看完整表格 ▲

近年来,华南农业大学科技奖励工作深入挖掘、有效整合重大科研成果,不断提高科技奖励申报质量,实现统筹推进、重点突破。学校以第一完成单位共获国家科学技术奖6项,实现了国家“三大奖”的全覆盖,其中涵盖农业工程、作物育种、兽医药理、畜禽养殖、土壤肥料等特色研究领域,充分彰显了学校自主创新的强劲实力,为全力推进“争创一流”工作、开创学校高质量发展新局面提供强力支撑。

苏州大学近年来实施“顶天立地”科技创新战略,科研创新工作取得累累硕果。例如,带着苏州大学磁场探测技术的“天问一号”奔向火星,中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室成功落地苏大。苏大科研人员在国家科技进步奖、吴阶平医学奖、何梁何利奖、中国青年科技奖等奖项中均榜上有名。学校在服务需求、提高质量中加快推进“双一流”建设,努力为江苏“争当表率、争做示范、走在前列”作出新的更大贡献

上海大学科研能力和水平处于全国高校先进行列。学校新组建以来,以第一完成单位共获得国家“三大奖”5项,同时学校还积极开展有组织的科研,进一步提升“0-1”原始创新能力和突破“卡脖子”技术能力,在服务国家战略和上海市重大战略需求展现新作为、实现新发展。开拓进取,培养服务社会、服务国家、服务民族的一流科技人才,上海大学正致力于写好担当高校作为,自立自强的时代答卷。

承担项目,实力雄厚

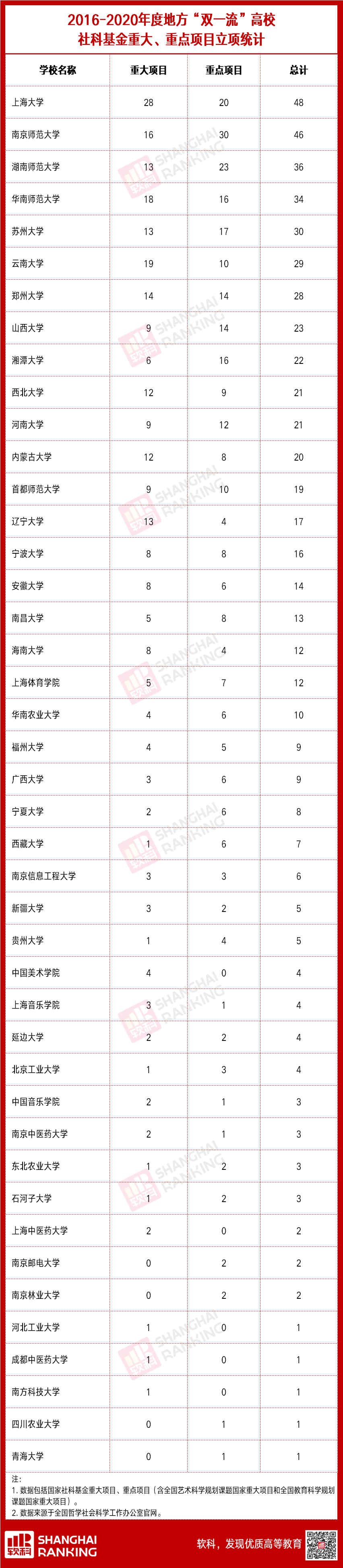

国家社会科学基金重大项目是为党和国家工作大局服务,为繁荣发展哲学社会科学服务而设立的国家最高层级的文科纵向科研项目,也是目前社科基金项目资助体系中层次最高、资助力度最大、权威性最高的项目类别。该项目旨在着力加强中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设,推出具有重大学术创新价值和文化传承意义的标志性研究成果,是衡量高校和科研机构科研能力和学术影响力的重要指标。

首轮“双一流”建设周期内,上海大学、南京师范大学、湖南师范大学表现不俗,分别立项48项、46项、36项,占据地方“双一流”前三甲。

▲ 图片上下滑动,可查看完整表格 ▲

南京师范大学作为一所百年老校,文化底蕴深厚,人文社科类专业成果斐然。学校拥有国家地方联合工程研究中心、教育部人文社会科学重点研究基地、国家体育总局体育社会科学研究基地和体育文化研究基地等多个国家级平台,此外,学校还有13部专著入选“国家哲学社科成果文库,社科实力不容小觑。成绩的取得充分彰显了南京师范大学文科的综合实力和优势地位,也成为学校高质量发展与“双一流”建设的有力驱动。

湖南师范大学以“三高四新”战略为目标导向,坚持瞄准科技前沿的重大科学问题,在科研项目、科研成果和获奖等方面不断实现新的突破。学校国家社科基金项目年度项目立项数量连续五年进入全国高校前20位,立项总数稳居湖南高校首位;国家自科基金立项数同样连续4年居湖南省属高校首位,助推学校科研工作迈上新台阶。

国家自然科学基金重大项目面向科学前沿和国家经济、社会、科技发展及国家安全等战略需求中的重大科学问题,超前部署,开展多学科交叉研究和综合性研究,旨在充分发挥支撑和引领作用,提升我国基础研究源头创新能力。对于高校来说,自科基金重大项目数量和资助经费在一定程度上反映了高校的基础研究水平,是评价高校基础科研绩效的重要指标之一。

首轮“双一流”建设周期内,苏州大学立项47项,领跑地方“双一流”高校,南京医科大学、南方科技大学的立项数也十分可观,分别为44项、42项,位列第二、第三。

▲ 图片上下滑动,可查看完整表格 ▲

南京医科大学作为新晋“双一流”高校,拥有国内一流的医学模拟教育中心和江苏省医药动物实验基地,建有省内唯一的省级卫生政策智库—健康江苏研究院。“十三五”以来,南医大还产生了以国家自然科学二等奖为代表的一批国家级和省部级奖项,展现了一流的医学教育水平。

南方科技大学在服务国家重大战略需求方面建设成绩尤其突出,自2017年以来,已有多位学者担任国家重大项目主持人和国家科学技术奖等重大权威奖项获奖人,获批40余项国家重大项目。南方科技大学作为最年轻的大学之一,已制定明确的发展战略,逐步向建设世界一流大学迈进。

新一轮“双一流”建设,为中国高等学校特别是地方高校带来前所未有的战略机遇和发展机会。地方高等院校作为“双一流”建设的重要力量,也必将为中国世界一流大学和一流学科建设增光添彩。

当前和未来一段时期,是地方高校建设世界一流的机遇期、关键期和决胜期,以往日的建设硕果作为积淀,地方“双一流”高校将满怀信心,借着突出重围的韧力,继续加速向一流进军。

第二轮“双一流”建设已然启动,中国高校将站在新的起点上,全面推进世界一流大学建设。大学360度数据监测平台,使用客观数据对中国大学进行全方位、体系化、监测式评价,助力中国高校砥砺前行,以建设中国特色世界一流大学为发展愿景,取得更加辉煌的建设成就。